大問1

(1) \( \dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{5} \)

【解説】

\( =\dfrac{5}{15}-\dfrac{3}{15} \)

\( =\dfrac{2}{15} \)

(2) \( 2 \times (7-9) \)

【解説】

\( =2 \times (-2) \)

\( =-4 \)

(3) \( 7x+4y-(8x-5y) \)

【解説】

\( =7x+4y-8x+5y \)

\( =-x+9y \)

(4) \( 8a^2b \div (-6ab)^2 \times 9b^3 \)

【解説】

\( =\dfrac{8a^2b \times 9b^3}{(-6ab)^2} \)

\( =\dfrac{72a^2b^4}{36a^2b^2} \)

\( =2b^2 \)

(5) \( (2x-3)^2+2(6x+5) \)

【解説】

\( =(4x^2-12x+9)+12x+10 \)

\( =4x^2+19 \)

(6) \( \sqrt{10}+\sqrt{40} \)

【解説】

\( =\sqrt{10}+2\sqrt{10} \)

\( =3\sqrt{10} \)

大問2

(1) 一次方程式 \( 5x+8=6x-1 \) を解きなさい。

(2) \( 2x^2-18 \) を因数分解しなさい。

【解説】

\( =2(x^2-9) \)

\( =2(x+3)(x-3) \)

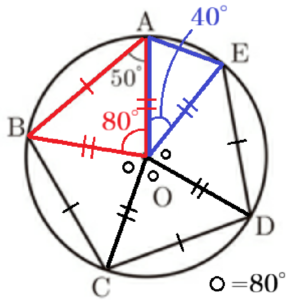

(3) 右の図のように,\( AB=BC=CD=DE \) である五角形 \( ABCDE \) の5つの頂点 \( A,B,C,D,E \) が点 \( O \) を中心とする円の周上にある。

\( ∠OAB=50° \) であるとき,\( ∠OAE \) の大きさを求めなさい。

【解説】

補助線 \( OB \) をひくと,\( △OAB \) は二等辺三角形なので,

\( ∠AOB=180°-50° \times 2=80° \)

さらに,補助線 \( OC,OD,OE \) をひくと,

\( AB=BC=CD=DE \) より \( △OAB,△OBC,△OCD,△ODE, \) は

いずれも3辺の長さが等しく,合同なので,

\( ∠AOB=∠BOC=∠COD=∠DOE=80° \)

であり,

\( ∠AOE=360°-80° \times 4=40° \)

\( △OAE \) も二等辺三角形なので,

\( ∠OAE=\dfrac{180°-40°}{2}=70° \)

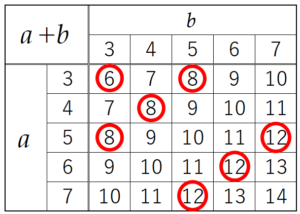

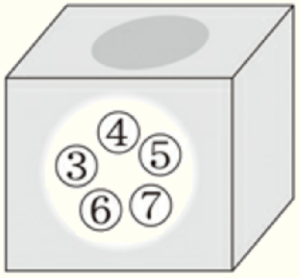

(4) 右の図のように,\( 3,4,5,6,7 \) の数字が1つずつ書かれた5個の玉が入った箱がある。この箱から玉を1個取り出し,取り出した玉に書かれている数を確認してから箱にもどすことを2回行う。

1回目に取り出した玉に書かれている数を \( a \),2回目に取り出した玉に書かれている数を \( b \) とするとき,\( a+b \) の値が \( 24 \) の約数になる確率を求めなさい。ただし,どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

【解説】

\( a \) と \( b \) の値の組み合わせとそのときの \( a+b \) の値を表に書き出し,\( 24 \) の約数になるところに 〇 を

つけてみます。

\( 24 \) の約数は,\( 1,2,3,4,6,8,12,24 \) なので,あてはまるのは \( 7 \) 通り,

すべての組み合わせは \( 25 \) 通りなので,

求める確率は \( \dfrac{7}{25} \) になります。

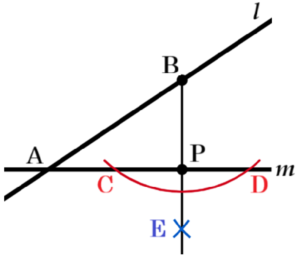

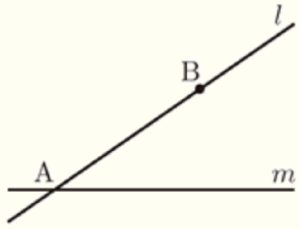

(5) 右の図のように,平行でない2本の直線 \( l,m \) が点 \( A \) で交わっており,点 \( B \) は \( l \) 上にあって \( A \) と異なる点である。\( m \) 上に点 \( P \) を,\( ∠APB=90° \) となるようにとりたい。点 \( P \) を,定規とコンパスを使って作図しなさい。なお,作図に用いた線は消さずに残しておくこと。

【解答】

\( ∠APB=90° \) になればいいので,点 \( B \) から直線 \( m \) に垂線をひけばいいことになります。

手順1 点 \( B \) を中心に円弧を描く

(直線 \( m \) との交点を \( C,D \) とします)

手順2 2点 \( C,D \) を中心に円弧を描く

(交点を \( E \) とします)

手順3 2点 \( B,E \) を通る直線を描く

手順3の直線と直線 \( m \) との交点が

求める点 \( P \) になります。

(6) 図1のように,縦に \( n \) 段,横に4列のマス目があり,次のように各マス目に数を1つずつ記入する。

・ 数は,\( 1,1,1,0,0,0 \) を繰り返し記入する。

・ 1段目の1列目から右方向に数を記入し,各段

とも4列目まで記入したら,次の段の1列目に

移り,つづけて記入する。

例えば,図2は,\( n=4 \) のときのマス目に数を記入したものであり,1段目に記入した数は,1列目から4列目まで順に,\( 1,1,1,0 \) である。

1 \( n=11 \) のとき,11段目に記入した数を,1列目から4列目まで順に書きなさい。

【解説】

このマス目において,

1段目に記入する数を1~4番目の数,

2段目に記入する数を5~8番目の数,

と考え,各段の4列目に注目すると,

1段目の4列目は4 \( (=4 \times 1) \) 番目の数,

2段目の4列目は8 \( (=4 \times 2) \) 番目の数,

なので,

10段目の4列目には,40 \( (=4 \times 10) \) 番目の数が記入され,

11段目には41~44番目の数が記入されます。

次に,【 \( 1,1,1,0,0,\color{blue}{0} \) 】 の6個の数の並びを1セットと考えると,

2セット目の【 \( 1,1,1,0,0,\color{blue}{0} \) 】 の並びは7~12番目の数と考えることができ,

\( m \) 番目の \( m \) の値が6の倍数になるとき(5番目,12番目,18番目,・・・)の数は,

必ず \( \color{blue}{0} \) になります。

ここから,42番目の数は \( \color{blue}{0} \) になることがわかります。

よって,41番目の数は \( 0 \),43番目,44番目の数は \( 1 \) になります。

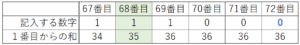

2 1段目の1列目から \( n \) 段目の4列目まで記入したすべての数の和が \( 35 \) であるとき,\( n \) の値を求めなさい。

【解説】

\( n \) 段目の4列目の数は1段目の1列目から数えて \( 4n \) 番目の数になります。

【 \( 1,1,1,0,0,\color{blue}{0} \) 】 の数の並び1セットについて,

すべての数の和は \( 3 \) なので,この数の並びが12セット集まったとき,

\( 72=(6 \times 12) \) 番目までの数の和は \( 36(=3 \times 12) \) であり,

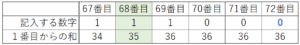

下の表のように68番目までの数の和が \( 35 \) になります。

注:12セット目だけを書いています

つまり,\( n \) 段目の4列目の数が \( 68 \) 番目の数であればいいので,

\( 4n=68 \)

\( n=17 \)

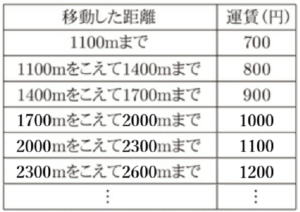

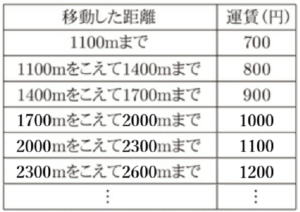

(7) あるタクシー会社の運賃は,タクシーに乗って移動した距離に応じて下の表のように決まっており,\( 1100 \; m \) をこえると,\( 300 \; m \) ごとに \( 100 \) 円が加算される。なお,消費税は考えないものとする。

: :

: :

1 この会社のタクシーに乗って \( 2500 \; m \) 移動したときの運賃はいくらになるか,求めなさい。

【解説】

運賃の表をさらに追加していくと,下の表のようになり,

\( 2500 \; m \) 移動したときの運賃は \( 1200 \) 円になります。

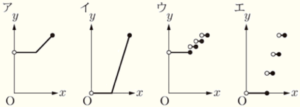

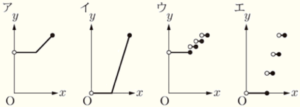

2 この会社のタクシーに乗って \( x \; m \) 移動したときの運賃を \( y \) 円とする。\( 0<x≦2000 \) のとき,\( x \) と \( y \) の関係を表したグラフとして最も適当なものを,下のア~エから1つ選び,記号で答えなさい。ただし,グラフにおいて,端の点をふくむ場合は ● ,ふくまない場合は 〇 で表している。

【解説】

タクシーの運賃は,一定の距離をこえると一気に料金が跳ね上がります。

(例えば,この会社の場合,運賃が \( 750 \) 円になることは絶対にありません)

このような変化のしかたを表しているグラフは ウ または エ になります。

エ のグラフは,\( 1100 \; m \) までの料金が \( 0 \) 円になっているので誤りであり,

あてはまるのは ウ のグラフになります。

大問3

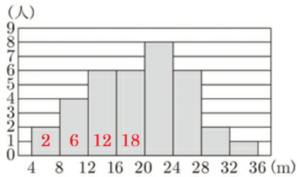

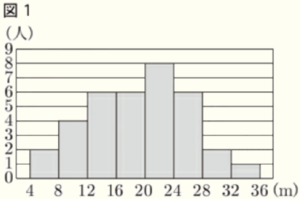

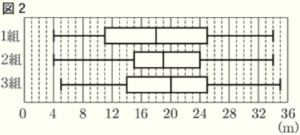

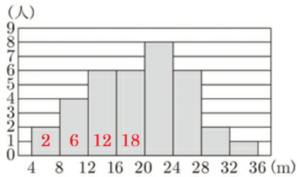

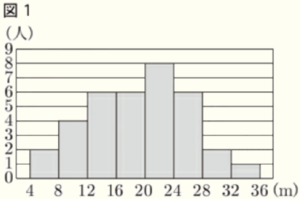

ある高校の1年生が,ハンドボール投げの測定を行った。図1は,1組から3組のうちのある組について,\( 35 \) 人の測定結果をヒストグラムに表したものである。このヒストグラムでは,例えば,\( 4 \) ~ \( 8 \) の階級では,測定結果が \( 4 \; m \) 以上 \( 8 \; m \) 未満の人数が \( 2 \) 人であったことを表している。

このとき,次の各問いに答えなさい。ただし,測定結果はすべて自然数である。

(1) 次は,図1のヒストグラムからいえることについて述べた文章である。 A , B に当てはまる数を入れて,文章を完成しなさい。ただし, B は小数第3位を四捨五入して答えなさい。

測定結果の最頻値は A \( m \) である。また,\( 16 \; m \) 未満の人数の累積相対度数は B である。

【解答】

A ・・・ \( 22 \)

B ・・・ \( 0.34 \)

【解説】

A

最頻値とは,度数がもっとも大きい階級の階級値のことです。

度数がもっとも大きい階級は,\( 20 \; m \) 以上 \( 24 \; m \) 未満の階級なので,

その階級値は,\( \dfrac{20+24}{2}=22 \; (m) \) になります。

B

累積相対度数は,【ある階級の累積度数 \( \div \) すべての階級の度数の合計】で求めることができます。

\( 16 \; m \) 未満の階級の累積度数は \( 2+4+6=12 \)(人)

すべての階級の度数の合計は,その組全員の人数なので,\( 35 \) 人

よって,累積相対度数は,

\( 12 \div 35=0.3428・・・ \)

小数第3位を四捨五入すると,\( 0.34 \)

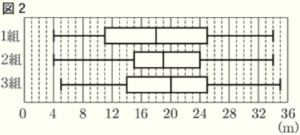

(2) 図2は,1組,2組,3組の,それぞれ \( 35 \) 人の測定結果を箱ひげ図に表したものである。

ここで,1組の箱ひげ図が図1のヒストグラムに対応していないことは,次のように説明できる。

図1のヒストグラムで,第1四分位数が入っている階級は \( 12 \; m \) 以上 \( 16 \; m \) 未満であるが,1組の箱ひげ図の第1四分位数はこの階級に入っていないからである。

2組と3組の箱ひげ図のうち,図1のヒストグラムに対応していないのはどちらであると考えられるか,下のア,イから1つ選び,記号で答えなさい。また,そのように考えた理由を,「図1のヒストグラムで,」につづけてかきなさい。

ア 2組 イ 3組

【解答】

イ

図1のヒストグラムで,

中央値が入っている階級は \( 16 \; m \) 以上 \( 20 \; m \) 未満であるが,

3組の箱ひげ図の中央値はこの階級に入っていないから。

【解説】

全部で \( 35 \) 人のデータを集計した結果なので,中央値は,値の小さい方から18番目の値になります。

図1のヒストグラムで,各階級の累積度数を確認すると,\( 16 \; m \) 以上 \( 20 \; m \) 未満の階級の累積度数が

\( 18 \) 人になっているので,中央値は \( 16 \; m \) 以上 \( 20 \; m \) 未満の階級に入っていることがわかります。

これに対して,3組の箱ひげ図では中央値は \( 20 \; m \) で,\( 20 \; m \) 以上 \( 24 \; m \) 未満の階級に入っているので,

図1のヒストグラムに対応していないといえます。

(3) 後日,図1のヒストグラムの \( 35 \) 人のデータのうちの1つが,\( 26 \; m \) ではなく \( 20 \; m \) であることがわかった。データの修正前と修正後で値が変わるものを,次のア~オからすべて選び,記号で答えなさい。

ア 第1四分位数 イ 中央値 ウ 第3四分位数 エ 四分位範囲 オ 平均値

【解説】

ここまでの内容から,図1のヒストグラムが対応している箱ひげ図は2組のものです。

2組の箱ひげ図に注目すると,第3四分位数(大きい方から9番目の値)が \( 24 \; m \) であることから,

修正前の \( 26 \; m \) のデータは大きい方から2~8番目のどこかにあったとわかります。

また,中央値(大きい方から18番目の値)が \( 19 \; m \) であることから,

修正後の \( 20 \; m \) のデータは大きい方から9~17番以内のどこかになることがわかります。

ここまでを参考にア~オのそれぞれの値が変わるか確認します。

【ア 第1四分位数】と【イ 中央値】

修正前の \( 26 \; m \) のデータと修正後の \( 20 \; m \) のデータは,

どちらも中央値 \( 19 \; m \) よりも大きい値なので,第一四分位数と中央値の値は変わりません。

【ウ 第3四分位数】

箱ひげ図から,大きい方から9番目の値は \( 24 \; m \) であり,

ヒストグラムから,修正前の \( 24 \; m \) 以上の記録の人は9人なので,

大きい方から10番目(上の図で●)のデータは \( 24 \; m \) 未満であったことがわかります。

ここから,修正後には \( 26 \; m \) のデータが1個なくなるので,

修正後の \( 24 \; m \) 以上の記録の人は8人になります。

つまり,修正前の大きい方から10番目のデータまたは修正後の \( 20 \; m \) のデータが

第3四分位数になるので,第3四分位数の値は変わります。

【エ 四分位範囲】

四分位範囲は「第3四分位数 \( – \) 第1四分位数」で求めることができます。

第3四分位数の値が変わり,第1四分位数の値は変わらないので,四分位範囲の値は変わります。

【オ 平均値】

平均値は,「すべてのデータの合計 \( \div \) データの個数」で求めることができます。

データの1つの値だけが変化するとき,すべてのデータの合計も変わります。

データの個数は変わらないので,平均値は変わります。

大問4

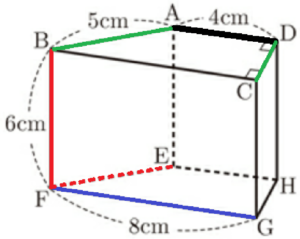

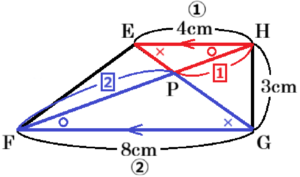

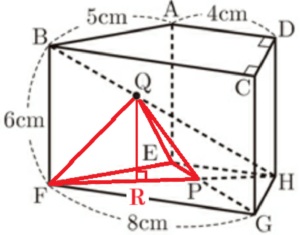

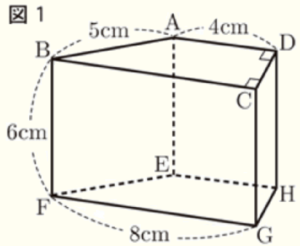

図1は,点 \( A,B,C,D,E,F,G,H \) を頂点とし,4つの側面がそれぞれ長方形である四角柱で,\( AB=5 \; cm,AD=4 \; cm,BF=6 \; cm, \)

\( FG=8 \; cm,∠ADC=∠BCD=90° \) である。

このとき,次の各問いに答えなさい。

(1) 辺 \( AD \) とねじれの位置にある辺を,次のア~オから2つ選び,記号で答えなさい。

ア 辺 \( AB \) イ 辺 \( BF \) ウ 辺 \( CD \) エ 辺 \( EF \) オ 辺 \( FG \)

【解説】

ねじれの位置にある辺とは,どこまで延ばしても交わらない2辺のうち,

平行なものを除いた辺の関係のことです。

【ア 辺 \( AB \),ウ 辺 \( CD \) 】

辺 \( AD \) と交わるのでねじれの辺ではありません。

【オ 辺 \( FG \) 】

辺 \( AD \) と平行なのでねじれの辺ではありません。

(2) 辺 \( GH \) の長さを求めなさい。

【解説】

この四角柱において,四角形 \( ABCD \) と四角形 \( EFGH \) は合同なので,

\( EF=AB=5 \; cm,EH=AD=4 \; cm \) です。

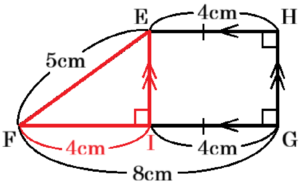

点 \( E \) から、辺 \( FG \) に垂線をひき,

交点を \( I \) とすると,

\( ∠ADC=∠BCD=90° \) より,

\( EH//FG \) なので,

\( IG=EH=4 \; cm \) であり,

\( FI=FG-IG=4 \; cm \) です。

\( △EFI \) は斜辺が \( 4 \; cm \),他の1辺が \( 4 \; cm \) の直角三角形,

つまり,3辺の比が \( 3:4:5 \) の直角三角形なので,\( EI=3 \; cm \) であり,

\( EI//GH \) より,\( GH=EI=3 \; cm \)

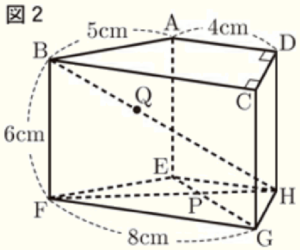

(3) 図2は,2つの線分 \( EG,FH \) の交点を \( P \) とし,線分 \( BH \) 上に点 \( Q \) を,線分 \( BQ \) と線分 \( QH \) の長さの比が \( BQ:QH=2:3 \) となるようにとったものである。

1 \( △EFP \) の面積を求めなさい。

【解答】

\( △EFP=4 \; cm^2 \)

【解説】

\( △PEH \) と \( △PGF \) において,

\( EH//FG \) より,錯角は等しいので,

\( ∠PEH=∠PGF,∠PHE=∠PFG \)

2組の角がそれぞれ等しいので,

\( △PEH \) ∽ \( △PGF \)

対応する辺の比は広しいので,

\( HP:FP=EH:FG=1:2 \)

\( △EFP \) と \( △EFH \) は高さが共通なので,

\( △EFP:△EFH=FP:FH=2:3 \)

\( △EFP=\dfrac{2}{3}△EFH \)

\( △EFH \) の面積は,

\( △EFH=4 \times 3 \times \dfrac{1}{2}=6 \; (cm^2) \)

なので,

\( △EFP=\dfrac{2}{3} \times 6=4 \; (cm^2) \)

2 三角すい \( QEFP \) の体積を求めなさい。

【解答】

三角すい \( QEFP=\dfrac{24}{5} \; cm^3 \)

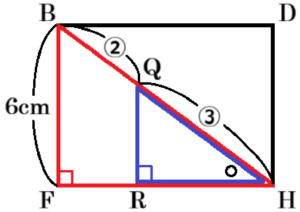

【解説】

点 \( Q \) から面 \( EFP \) に垂線をひき,

交点を \( R \) とすると,

\( QR \) は, \( △EFP \) を底面としたときの

高さであり,

点 \( R \) は線分 \( FH \) 上の点になります。

面 \( BFHD \) に注目すると,

\( △BFH \) と \( △QRH \) において,

仮定より,

\( ∠BFH=∠QRH=90° \)

\( ∠BHF=∠QHR \)

2組の角がそれぞれ等しいので,

\( △BFH \) ∽ \( △QRH \)

対応する辺の比は等しいので,\( BQ:QH=2:3 \) より,

\( BF:QR=(BQ+QH):QH=5:3 \)

\( QR=\dfrac{3}{5}BF\)

\( =\dfrac{3}{5} \times 6 \)

\( =\dfrac{18}{5} \; (cm) \)

よって,三角すい \( QEFP \) の体積は,

\( 4 \times \dfrac{18}{5} \times \dfrac{1}{3}=\dfrac{24}{5} \; (cm^3) \)

大問5

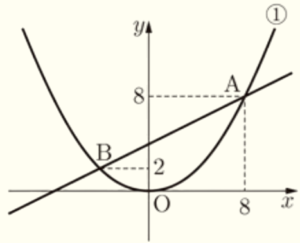

右の図のように,関数 \( y=ax^2 \) ( \( a \) は定数) ・・・ ➀のグラフがある。

2点 \( A,B \) は関数➀のグラフ上にあり,\( A \) の座標は \( (8,8) \),\( B \) の \( y \) 座標は \( 2 \) で,\( B \) の \( x \) 座標は負である。また,点 \( O \) は原点である。

このとき,次の各問いに答えなさい。

(1) \( a \) の値を求めなさい。

【解答】

\( a=\dfrac{1}{8} \)

【解説】

\( y=ax^2 \) に \( x=8,y=8 \) を代入すると,

\( 9=a \times 8^2 \)

\( a=\dfrac{1}{8} \)

(2) 点 \( B \) の \( x \) 座標を求めなさい。

【解説】

点 \( B \) は \( y=\dfrac{1}{8}x^2 \) 上の点で,\( y \) 座標が \( 2 \) なので,

\( 2=\dfrac{1}{8}x^2 \)

\( x^2=16 \)

\( x=-4 \)( \( x<0 \) より)

(3) 直線 \( AB \) の式を求めなさい。

【解答】

\( y=\dfrac{1}{2}x+4 \)

【解説】

直線 \( AB \) の式を \( y=mx+n \) とすると,2点 \( A(8,8),B(-4,2) \) を通るので,

\( m=\dfrac{8-2}{8-(-4)}=\dfrac{1}{2} \)

\( y=\dfrac{1}{2}x+n \) に \( x=8,y=8 \) を代入すると,

\( 8=\dfrac{1}{2} \times 8+n \)

\( n=4 \)

以上より,直線 \( AB \) の式は \( y=\dfrac{1}{2}x+4 \)

(4) 関数➀のグラフ上において2点 \( O,A \) の間に点 \( P \) をとる。また,\( P \) を通り \( y \) 軸に平行な直線と直線 \( AB \) との交点を \( Q \) とする。

\( PQ=\dfrac{5}{2} \) となるときの \( P \) の座標を求めなさい。

【解答】

\( P\left( 6,\dfrac{9}{2} \right) \)

【解説】

\( PQ=\dfrac{5}{2} \) となるときの \( P \) の \( x \) 座標を \( t \) とすると,

\( P \) の \( y \) 座標は \( \dfrac{1}{8}t^2 \),

\( Q \) の \( y \) 座標は \( \dfrac{1}{2}t+4 \),

と表すことができます。

このとき,\( PQ \) の長さは \( \dfrac{1}{2}t+4-\dfrac{1}{8}t^2 \) と表すことができるので,

\( \dfrac{1}{2}t+4-\dfrac{1}{8}t^2=\dfrac{5}{2} \)

\( 4t+32-t^2=20 \)

\( t^2-4t-12=0 \)

\( (t+2)(t-6)=0 \)

\( t=6 \)( \( 0≦t≦8 \) より)

\( P \) の \( x \) 座標は \( 6 \) なので,\( y \) 座標は,

\( y=\dfrac{1}{8} \times 6^2=\dfrac{9}{2} \)

以上より,\( P \) の座標は \( P\left( 6,\dfrac{9}{2} \right) \)

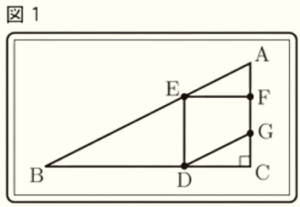

大問6

次は,大輔さんと美咲さんが,数学の授業で先生と会話をしている場面である。会話文を読んで,あとの各問いに答えなさい。ただし,根号がつくときは,根号のついたままで答えること。

先生:今日は,コンピュータを使って図形の勉強をします。

では,次の課題について考えてみましょう。

(課題)

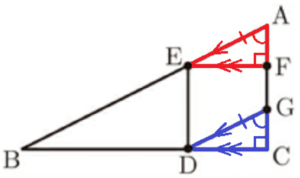

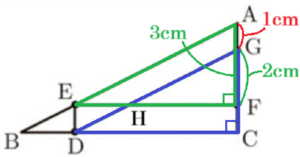

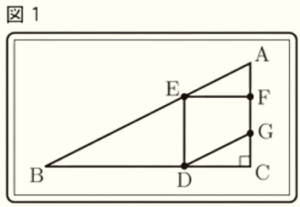

図1は,\( ∠ACB=90° \) の直角三角形 \( ABC \) である。点 \( D \) は辺 \( BC \) 上にあり,2点 \( E,F \) はそれぞれ辺 \( AB \) 上,辺 \( AC \) 上にあって,四角形 \( EDCF \) は長方形である。また,点 \( G \) は辺 \( AC \) 上にあって,四角形 \( EDGA \) は平行四辺形である。

このとき,\( △AEF \) と \( △GDC \) はどんな関係にあるか調べなさい。

\( \phantom{ } \)

先生:点 \( D \) が辺 \( BC \) 上のどこにあるかによって,3点 \( E,F,G \) の位置が変わり,\( △AEF \) と

\( △GDC \) の大きさも変わります。\( D \) を \( BC \) 上で動かせるようにしたので,動かしてみてください。

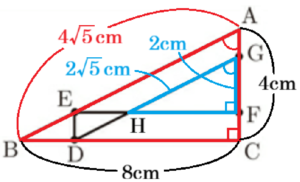

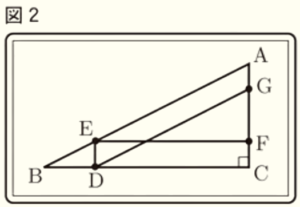

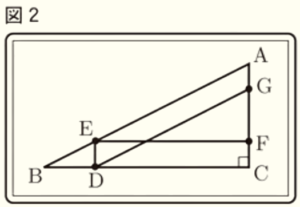

大輔:先生,\( D \) の位置を変えてみたら,図2のように,線分 \( EF \) と線分 \( DG \) が交わりました。

美咲:\( BD>DC \) のとき,図1のように \( EF \) と \( DG \) は交わらず,\( BD<DC \) のとき,

美咲:\( BD>DC \) のとき,図1のように \( EF \) と \( DG \) は交わらず,\( BD<DC \) のとき,

図2のように \( EF \) と \( DG \) は交わるようです。

大輔:\( BD=DC \) のときは, \( F \) と \( G \) は同じ位置になりそうです。

先生:そうですね。それでは,課題にある,\( △AEF \) と \( △GDC \) はどんな関係にありますか。

美咲:\( D \) の位置に関係なく,\( △AEF \) と \( △GDC \) は合同になりそうです。

先生:その通りです。では,合同になることを証明してみましょう。

(1) 下線部について,\( △AEF≡△GDC \) であることを証明しなさい。

【解答・解説】

\( △AEF \) と \( △GDC \) において,

平行四辺形の向かい合う辺の長さは等しいので,

\( AE=GD \) ・・・ ➀

平行四辺形の向かい合う辺は平行なので,

同位角は等しく,

\( ∠EAF=∠DGC \) ・・・ ➁

長方形の向かい合う辺は平行なので,

同位角は等しく,

\( ∠AFE=∠GCD=90° \) ・・・ ➂

➀➁➂より,

斜辺と他の1鋭角が等しい直角三角形なので

\( △AEF≡△GDC \)

(2) 図2において,\( EF \) と \( DG \) の交点を \( H \) とする。\( AC=4 \; cm,BC=8 \; cm,BD=2 \; cm \) のとき,線分 \( GH \) の長さを求めなさい。

【解答】

\( GH=2\sqrt{5} \; cm \)

【解説】

\( △ABC \) と \( △GDC \) において,

\( ∠BAC=∠DGC,∠C \) は共通

より,2組の角がそれぞれ等しいので,

\( △ABC \) ∽ \( △GDC \)

\( BC=8 \; cm,BD=2 \; cm \) より,

\( DC=BC-BD=6 \; (cm) \)

相似な三角形の対応する辺の比は等しいので,

\( AC:GC=BC:DC \)

\( 4:GC=8:6 \)

\( GC=3 \; (cm) \)

\( AC=4 \; cm \) より,

\( AG=AC-GD=1 \; (cm) \)

(1)より,\( △AEF≡△GDC \) なので,

対応する辺は等しく,

\( AF=GC=3 \; cm \)

であり,

\( GF=AF-AG=2 \; (cm) \)

\( △ABC \) ∽ \( △GHF \) でもあるので,

対応する辺の比は等しく,

\( AB:GH=AC:GF \)

三平方の定理より,

\( AB^2=8^2+4^2=80 \)

\( AB=4\sqrt{5} \; (cm) \)( \( AB>0 \) より)

なので,

\( AB:GH=AC:GF \)

\( 4\sqrt{5}:GH=4:2 \)

\( GH=2\sqrt{5} \; (cm) \)

: :

: :

美咲:\( BD>DC \) のとき,図1のように \( EF \) と \( DG \) は交わらず,\( BD<DC \) のとき,

美咲:\( BD>DC \) のとき,図1のように \( EF \) と \( DG \) は交わらず,\( BD<DC \) のとき,