大問1

1 次の式を計算しなさい。

(1) \( 4-(3-7) \)

【解説】

\( =4-(-4) \)

\( =4+4 \)

\( =8 \)

(2) \( \dfrac{2}{3}+\dfrac{5}{2} \div \left( -\dfrac{9}{4} \right) \)

【解説】

\( =\dfrac{2}{3}+\dfrac{5}{2} \times \left( -\dfrac{4}{9} \right) \)

\( =\dfrac{2}{3}-\dfrac{10}{9} \)

\( =\dfrac{6}{9}-\dfrac{10}{9} \)

\( =-\dfrac{4}{9} \)

(3) \( (18a^2b-12ab) \div (-6ab) \)

【解説】

\( =-\dfrac{18a^2b-12ab}{6ab} \)

\( =-(3a-2) \)

\( =-3a+2 \)

(4) \( (\sqrt{2}+3)(\sqrt{2}-4)+\sqrt{18} \)

【解説】

\( =(-10-\sqrt{2})+3\sqrt{2} \)

\( =-10+2\sqrt{2} \)

2 2次方程式 \( (2x-1)^2=5x-1 \) を解きなさい。解き方も書くこと。

【解答】

\( (2x-1)^2=5x-1 \)

\( 4x^2-4x+1=5x-1 \)

\( 4x^2-9x+2=0 \)

\( (4x-1)(x-2)=0 \)

\( x=\dfrac{1}{4},2 \)

3 \( \sqrt{225-n} \) の値が整数となるような自然数 \( n \) の個数を求めなさい。

【解説】

\( \sqrt{225-n}=m \)(\( m \) は整数)として,両辺を2乗すると,

\( 225-n=m^2≧0 \) ・・・ ➀

また,\( n \) は自然数なので,

\( 225-n<225 \) ・・・ ➁

➀➁より,\( 225-n \) の値は,\( 0≦225-n≦225 \) の平方数になります。

\( 0≦225-n<225 \)

\( 0^2≦225-n<15^2 \)

なので,あてはまる \( n \) の値は,

\( 225-n=0 \; (=0^2) \) のとき → \( n=225 \)

\( 225-n=4 \; (=2^2) \) のとき → \( n=221 \)

\( 225-n=16 \; (=4^2) \) のとき → \( n=209 \)

\( 225-n=36 \; (=6^2) \) のとき → \( n=189 \)

\( 225-n=64 \; (=8^2) \) のとき → \( n=161 \)

\( 225-n=100 \; (=10^2) \) のとき → \( n=125 \)

\( 225-n=144 \; (=12^2) \) のとき → \( n=81 \)

\( 225-n=196 \; (=14^2) \) のとき → \( n=29 \)

\( 225-n=1 \; (=1^2) \) のとき → \( n=224 \)

\( 225-n=9 \; (=3^2) \) のとき → \( n=216 \)

\( 225-n=25 \; (=5^2) \) のとき → \( n=200 \)

\( 225-n=49 \; (=7^2) \) のとき → \( n=176 \)

\( 225-n=81 \; (=9^2) \) のとき → \( n=144 \)

\( 225-n=121 \; (=11^2) \) のとき → \( n=104 \)

\( 225-n=169 \; (=13^2) \) のとき → \( n=56 \)

であり,全部で \( 15 \) 個あります。

よって,\( \sqrt{225-n} \) の値が整数となるような自然数 \( n \) の個数は \( 15 \) 個になります。

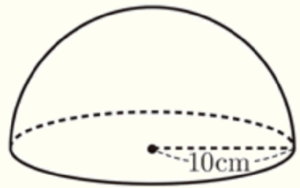

4 右の図の立体は,半径が \( 10 \; cm \) の半球である。この立体の表面積を求めなさい。

なお,円周率は \( \pi{} \) とする。

【解答】

\( 300\pi{} \; cm^2 \)

【解説】

【曲面部分の面積】

\( 4\pi{} \times 10^2 \times \dfrac{1}{2}=200\pi{} \; (cm^2) \)

【底面部分の面積】

\( \pi{} \times 10^2=100\pi{} \; (cm^2) \)

なので,この立体の表面積は,

\( 200\pi{}+100\pi{}=300\pi{} \; (cm^2) \)

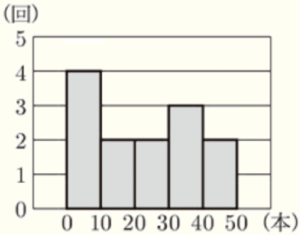

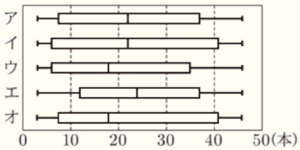

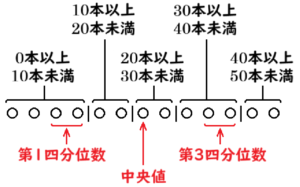

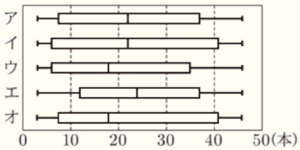

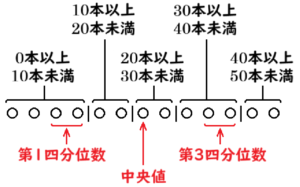

5 右の図は,ある野球選手が1年間に打ったホームランの本数の13年分の記録を,ヒストグラムに表したものである。このヒストグラムから,たとえば,記録が \( 0 \) 本以上 \( 10 \) 本未満の階級に入る年は \( 4 \) 回であることがわかる。

このヒストグラムをつくるのにもとにした記録を,箱ひげ図に表したものとして最も適切なものを,次のア~オから1つ選び,記号で答えなさい。

【解説】

すべてのデータの数が13個なので,データの値を小さい順に並べ替えたとき,

中央値 ・・・ 小さい方から7番目の値

第一四分位数 ・・・ 小さい方から3番目と4番目の平均値

第三四分位数 ・・・ 小さい方から10番目と11番目の平均値

になります。

ヒストグラムから,

第一四分位数 ・・・ \( 0 \) 本以上 \( 10 \) 本未満の階級

中央値 ・・・ \( 20 \) 本以上 \( 30 \) 本未満の階級

第三四分位数 ・・・ \( 30 \) 本以上 \( 40 \) 本未満の階級

に含まれており,これらをすべて満たす箱ひげ図は ア になります。

大問2

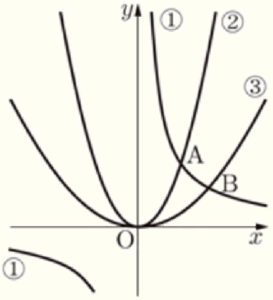

1 右の図において,➀は関数 \( y=\dfrac{6}{x} \) のグラフ,➁は関数 \( y=ax^2 \) のグラフ,➂は関数 \( y=bx^2 \) のグラフである。

➀と➁,➂との交点を,それぞれ \( A,B \) とする。点 \( A \) の \( x \) 座標が \( 2 \) で,点 \( B \) の \( x \) 座標が \( 2 \) より大きいとき,次の問いに答えなさい。

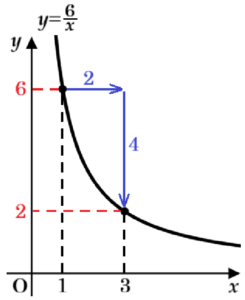

(1) 関数 \( y=\dfrac{6}{x} \) について,\( x \) の値が \( 1 \) から \( 3 \) まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

【解説】

\( x \) の値が \( 1 \) のとき,\( y \) の値は

\( y=\dfrac{6}{1}=6 \)

\( x \) の値が \( 3 \) のとき,\( y \) の値は

\( y=\dfrac{6}{3}=2 \)

なので,変化の割合は,

\( \dfrac{2-6}{3-1}=-2 \)

(2) \( 1,a,b \) の関係を表す不等式として最も適切なものを,次のア~エから1つ選び,記号で答えなさい。

ア \( 1<a<b \) イ \( a<b<1 \) ウ \( b<1<a \) エ \( b<a<1 \)

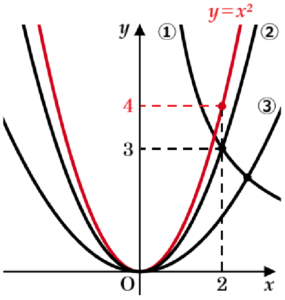

【解説】

2次関数 \( y=mx^2 \)(\( m>0 \),\( m \) は定数) のグラフでは,\( m \) の値が大きくなるほど

グラフの開き具合は小さくなります。

\( y=ax^2 \) ・・・ ➁のグラフと \( y=bx^2 \) ・・・ ➂のグラフでは,

\( y=ax^2 \) ・・・ ➁の方がグラフの開き具合は小さいので,\( b<a \) であることがわかります。

点 \( A \) は,\( y=\dfrac{6}{x} \) ・・・ ➀上の点で,

\( x \) 座標が \( 2 \) なので,\( y \) 座標は

\( y=\dfrac{6}{2}=3 \)

また,関数 \( y=x^2 \) において,

\( x \) 座標が \( 2 \) なので,\( y \) 座標は

\( y=2^2=4 \)

なので,図の中に関数 \( y=x^2 \) のグラフを

書き加えると,右の図のようになります。

関数 \( y=x^2 \) のグラフの方が,➁のグラフより開き具合が小さいので,

\( a<1 \) であることがわかります。

以上より,\( 1,a,b \) の関係は エ \( b<a<1 \) になります。

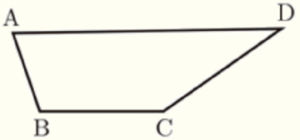

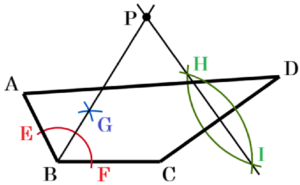

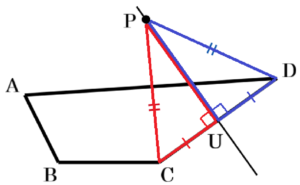

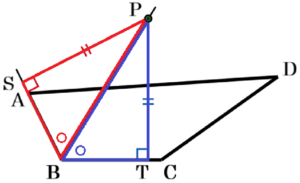

2 右の図のように,四角形 \( ABCD \) がある。下の【条件】の➀,➁をともにみたす点 \( P \) を,定規とコンパスを使って作図しなさい。

ただし,作図に使った線は残しておくこと。

【条件】

① 点 \( P \) は,直線 \( AB \) と直線 \( BC \) から等しい距離にあり,直線 \( BC \) の上側の点である。

② 線分 \( PC \) の長さは,線分 \( PD \) の長さと等しい。

【解答】

手順1 点 \( B \) を中心に円弧を描く

(辺 \( AB,BC \) との交点を \( E,F \) とします)

手順2 2点 \( E,F \) を中心に円弧を描く

(交点を \( G \) とします)

手順3 2点 \( B,G \) を通る直線を描く

手順4 2点 \( C,D \) を中心に円弧を描く

(交点を \( H,I \) とします)

手順5 2点 \( H,I \) を通る直線を描く

手順3と手順5の直線の交点が求める点 \( P \) になります。

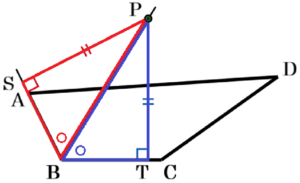

【解説】

点 \( P \) が「条件➀ を満たすとき」と「条件➁ を満たすとき」をわけて考え,

その結果から,条件➀と➁の両方を満たす場所を考えます。

【条件➀ を満たすとき】

点 \( P \) が,直線 \( AB \) と直線 \( BC \) から

等しい距離にあるとき,

「点 \( P \) から直線 \( AB \) にひいた垂線の長さ」

と

「点 \( P \) から直線 \( BC \) にひいた垂線の長さ」

は等しくなります。

問題の図において,

点 \( P \) から直線 \( AB,BC \) に垂線をひき,

交点を \( S,T \) とすると,

\( △PBS≡△PBT \) であり,対応する角は等しい

ので,\( ∠PBA=∠PBC \) になっています。

\( \phantom{ } \)

【\( △PBS≡△PBT \) である理由】

\( △PBS \) と \( △PBT \) において,

仮定より,\( PS=PT \) ・・・ ➀

仮定より,\( ∠PSB=∠PTB=90° \) ・・・ ➁

\( PB \) は共通 ・・・ ➂

➀➁➂より,

斜辺と他の1辺が等しい直角三角形なので,

\( △PBS≡△PBT \)

つまり,直線 \( BP \) は \( ∠ABC \) の二等分線であり,

点 \( P \) は,\( ∠ABC \) の二等分線上の点であるといえます。

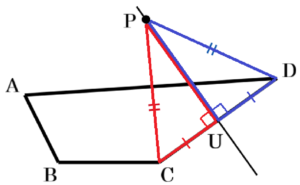

【条件➁ を満たすとき】

線分 \( PC \) の長さが線分 \( PD \) の長さと等しいとき,

問題の図において,

点 \( P \) から直線 \( CD \) に垂線をひき,

交点を \( U \) とすると,

\( △PCU≡△PDU \) であり,対応する辺は等しい

ので,\( CU=DU \) になっています。

\( \phantom{ } \)

【\( △PCU≡△PDU \) である理由】

\( △PCU \) と \( △PDU \) において,

仮定より,\( PC=PD \) ・・・ ➀

仮定より,\( ∠PUC=∠PUD=90° \) ・・・ ➁

\( PU \) は共通 ・・・ ➂

➀➁➂より,

斜辺と他の1辺が等しい直角三角形なので,

\( △PCU≡△PDU \)

つまり,点 \( U \) は線分 \( CD \) の中点であり,

点 \( P \) は,線分 \( CD \) の垂直二等分線上の点であるといえます。

以上より,点 \( P \) は,\( ∠ABC \) の二等分線と線分 \( CD \) の垂直二等分線の交点になります。

3 次の問題について,あとの問いに答えなさい。

[問題]

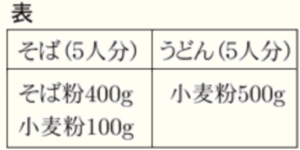

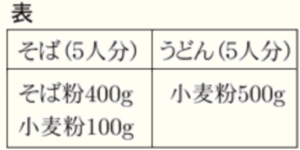

そば粉と小麦粉が,それぞれ \( 3000 \; g \) ずつあります。右の表は,そばとうどんを,それぞれ \( 5 \) 人分作るために必要なそば粉と小麦粉の量を示したものです。この表をもとにして,そばとうどんを合わせて \( 58 \) 人分作ったところ,すべての小麦粉を使いましたが,そば粉は残りました。残ったそば粉の量は何 \( g \) ですか。

\( \phantom{ } \)

(1) この問題を解くのに,方程式を利用することが考えられる。どの数量を文字で表すかを示し,問題にふくまれる数量の関係から,1次方程式または連立方程式のいずれかをつくりなさい。

【解答】

【1次方程式で表す場合】

そばを \( x \) 人分作ったとすると,

\( \dfrac{100}{5}x+\dfrac{500}{5}(58-x)=3000 \)

【連立方程式で表す場合】

そばを \( x \) 人分,うどんを \( y \) 人分作ったとすると,

\( \left\{ \begin{array}{}

x+y=58 \\

\dfrac{100}{5}x+\dfrac{500}{5}y=3000 \\

\end{array} \right. \)

【解説】

【1次方程式で表す場合】

そばを \( x \) 人分作ったとすると,そばとうどんを合わせて \( 58 \) 人分作ったことから,

作ったうどんの量は \( (58-x) \) 人分と表すことができます。

\( 5 \) 人分のそばをつくるために,必要な小麦粉の量は,\( 100 \; g \) なので,

\( 1 \) 人分のそばをつくるために,必要な小麦粉の量は,\( \dfrac{100}{5} \; g \) であり,

\( x \) 人分のそばをつくるために,必要な小麦粉の量は,\( \dfrac{100}{5}x \; g \)

\( 5 \) 人分のうどんをつくるために,必要な小麦粉の量は,\( 500 \; g \) なので,

\( 1 \) 人分のうどんをつくるために,必要な小麦粉の量は,\( \dfrac{500}{5} \; g \)

\( (58-x) \) 人分のうどんをつくるために,必要な小麦粉の量は,\( \dfrac{500}{5}(58-x) \; g \)

と表すことができます。

そばとうどんを合わせて \( 58 \) 人分作るために使った小麦粉の量は \( 3000 \; g \) なので,

この関係を方程式で表すと,

\( \dfrac{100}{5}x+\dfrac{500}{5}(58-x)=3000 \)

【連立方程式で表す場合】

そばを \( x \) 人分,うどんを \( y \) 人分作ったとすると,

そばとうどんを合わせて \( 58 \) 人分作ったので,この関係を方程式で表すと,

\( x+y=58 \) ・・・ ➀

\( x \) 人分のそばと \( y \) 人分のうどんを作るために必要な小麦粉の量に注目すると,

\( 5 \) 人分のそばをつくるために,必要な小麦粉の量は,\( 100 \; g \) なので,

\( 1 \) 人分のそばをつくるために,必要な小麦粉の量は,\( \dfrac{100}{5} \; g \) であり,

\( x \) 人分のそばをつくるために,必要な小麦粉の量は,\( \dfrac{100}{5}x \; g \)

\( 5 \) 人分のうどんをつくるために,必要な小麦粉の量は,\( 500 \; g \) なので,

\( 1 \) 人分のうどんをつくるために,必要な小麦粉の量は,\( \dfrac{500}{5} \; g \)

\( y \) 人分のうどんをつくるために,必要な小麦粉の量は,\( \dfrac{500}{5}y \; g \)

と表すことができます。

\( x \) 人分のそばと \( y \) 人分のうどんを作るために使った小麦粉の量は \( 3000 \; g \) なので,

この関係を方程式で表すと,

\( \dfrac{100}{5}x+\dfrac{500}{5}y=3000 \) ・・・ ➁

➀➁を連立方程式として表すと,

\( \left\{ \begin{array}{}

x+y=58 \\

\dfrac{100}{5}x+\dfrac{500}{5}y=3000 \\

\end{array} \right. \)

(2) 残ったそば粉の量を求めなさい。

【解説】

【(1)を1次方程式で表した場合】

\( \dfrac{100}{5}x+\dfrac{500}{5}(58-x)=3000 \)

\( 20x+100(58-x)=3000 \)

\( x+5(58-x)=150 \)

\( -4x+290=150 \)

\( 4x=140 \)

\( x=35 \)(人)

\( 35 \) 人分のそばを作るために使ったそば粉の量は

\( \dfrac{400}{5} \times 35=2800 \; (g) \)

なので,残ったそば粉の量は

\( 3000-2800=200 \; (g) \)

【(1)を連立方程式で表した場合】

\( \left\{ \begin{array}{}

x+y=58 \;\; ・・・ \;\; ➀ \\

\dfrac{100}{5}x+\dfrac{500}{5}y=3000 \;\; ・・・ \;\; ➁ \\

\end{array} \right. \)

➁より,

\( x+5y=150 \) ・・・ ➁’

➁’-➀ すると,

\( 4y=92 \)

\( y=23 \)(人)

➀ の代入すると,

\( x+23=58 \)

\( x=35 \)(人)

\( 35 \) 人分のそばを作るために使ったそば粉の量は

\( \dfrac{400}{5} \times 35=2800 \; (g) \) なので,

残ったそば粉の量は

\( 3000-2800=200 \; (g) \)

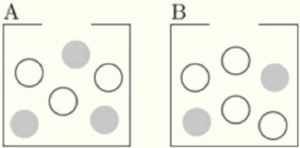

4 右の図のように,Aの箱の中には,赤玉 \( 3 \) 個と白玉 \( 3 \) 個,Bの箱の中には,赤玉 \( 2 \) 個と白玉 \( 4 \) 個が,それぞれ入っている。

Aの箱から \( 1 \) 個の玉を取り出し,赤玉が出ると景品をもらえるゲームSと,Bの箱から \( 2 \) 個の玉を同時に取り出し,少なくとも \( 1 \) 個は赤玉が出ると景品をもらえるゲームTの,2つのゲームがある。このとき,景品をもらいやすいのは,ゲームSとゲームTのどちらであるかを,確率を使って説明しなさい。

ただし,それぞれの箱において,どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

【解答】

ゲームSで景品をもらえる確率は \( \dfrac{1}{2} \),ゲームTで景品をもらえる確率は \( \dfrac{3}{5} \) で,

ゲームTで景品をもらえる確率の方が高い。

よって,ゲームTの方が景品をもらいやすい。

【解説】

【ゲームSで景品をもらえる確率】

\( 3 \) 個の赤玉に「赤1」,「赤2」,「赤3」

\( 3 \) 個の白玉に「白1」,「白2」,「白3」

と名前をつけると,赤玉が出るのは,

「赤1」を選んだとき,「赤2」を選んだとき,「赤3」を選んだとき,

の \( 3 \) 通り,すべての組み合わせは \( 6 \) 通りなので,

景品をもらえる確率は,\( \dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2} \)

【ゲームTで景品をもらえる確率】

\( 2 \) 個のうち,少なくとも \( 1 \) 個は赤玉のとき景品がもらえるのだから,

景品がもらえないのは,赤玉が出ない(2個とも白玉が出る)場合です。

\( 2 \) 個の赤玉に「赤1」,「赤2」

\( 3 \) 個の白玉に「白1」,「白2」,「白3」,「白4」

と名前をつけ,取り出した \( 2 \) 個の玉の組み合わせを樹形図に書き出すと,

2個とも白玉が出る組み合わせは,\( 6 \) 通り,

すべての組み合わせは \( 15 \) 通りなので,

景品をもらえない確率は,\( \dfrac{6}{15}=\dfrac{2}{5} \) です。

よって,景品をもらえる確率は,\( 1-\dfrac{2}{5}=\dfrac{3}{5} \) です。

大問3

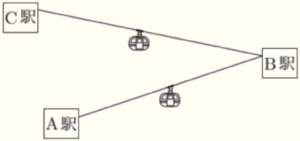

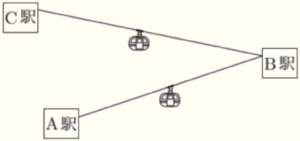

A駅とB駅を結ぶロープウェイと,B駅とC駅を結ぶロープウェイがあり,A駅,B駅,C駅がある地点の標高は,それぞれ \( 100 \; m,550 \; m,900 \; m \) である。ある日,明美さんは,ロープウェイを利用して,A駅からB駅に向かい,A駅を出発してから \( 6 \) 分後にB駅に到着した。B駅で \( 3 \) 分間待ったあと,B駅からC駅に向かうロープウェイを利用したところ,明美さんが,C駅に到着したのは,A駅を出発してから \( 19 \) 分後だった。このとき,それぞれの問いに答えなさい。

ただし,明美さんが,A駅を出発してからB駅に到着するまでの間と,B駅を出発してからC駅に到着するまでの間,明美さんがいる位置の標高は,それぞれ一定の割合で変化するものとする。

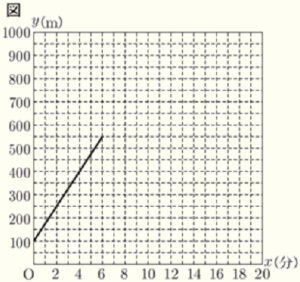

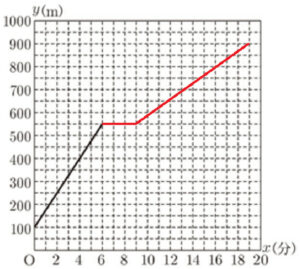

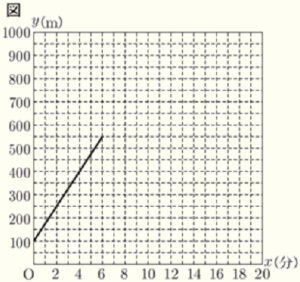

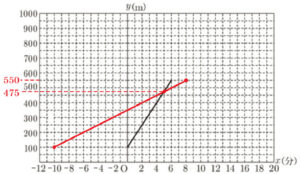

1 明美さんがA駅を出発してから \( x \) 分後の,明美さんがいる位置の標高を \( y \; m \) とする。明美さんがA駅を出発してから,B駅に到着するまでの \( x \) と \( y \) の関係をグラフに表したところ,図のようになった。次の問いに答えなさい。

(1) 明美さんがA駅を出発してから \( 2 \) 分後の,明美さんがいる位置の標高は何 \( m \) か,答えなさい。

【解説】

グラフより,A駅を出発してから \( 6 \) 分間に \( 550-100=450 \; (m) \) 標高が高くなっているので,

\( 1 \) 分あたり \( \dfrac{450}{6}=75 \; (m) \) ずつ標高が高くなっていることになります。

ここから,\( 2 \) 分間で \( 75 \times 2=150 \; (m) \) 標高が高くなったとわかります。

スタートのA駅の標高は \( 100 \; m \) なので,出発してから \( 2 \) 分後の標高は

\( 100+150=250 \; (m) \)

になります。

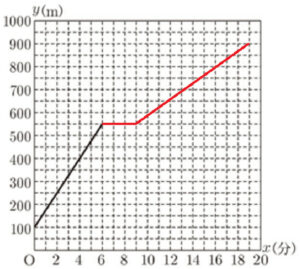

(2) 表は,明美さんがA駅を出発してからC駅に到着するまでの \( x \) と \( y \) の関係を式に表したものである。 \( \boxed{ ア } \) ~ \( \boxed{ ウ } \) にあてはまる数または式を,それぞれ書きなさい。

また,このときの \( x \) と \( y \) の関係を表すグラフを,図にかき加えなさい。

【解答】

\( \boxed{ ア } \) ・・・ \( 75x+100 \)

\( \boxed{ イ } \) ・・・ \( 9 \)

\( \boxed{ ウ } \) ・・・ \( 35x+235 \)

グラフ

【解説】

\( \boxed{ ア } \)

グラフより, \( 0≦x≦6 \) の直線は \( (0,100),(6,550) \) を通っているので,

傾き \( =\dfrac{550-100}{6-0}=75 \)

であり,この直線の式は \( y=75x+100 \) になります。

\( \boxed{ イ } \)

\( y=550 \) の式は,B駅から移動していないことを表しています。

明美さんがB駅に到着したのは,A駅を出発してから \( 6 \) 分後なので,

明美さんがB駅を出発したのは,A駅を出発してから \( 6+3=9 \) 分後になります。

\( \boxed{ ウ } \)

明美さんがB駅を出発した時間と場所を表す座標は \( (9,550) \),

明美さんがC駅に到着した時間と場所を表す座標は \( (19,900) \)

なので,この2点を通る直線の式を \( y=ax+b \) とすると,

\( a=\dfrac{900-550}{19-9}=35 \)

\( y=35x+b \) に \( x=9,y=550 \) を代入すると,

\( 550=35 \times 9+b \)

\( b=235 \)

なので,求める直線の式は \( y=35x+235 \) になります。

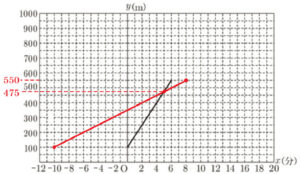

2 大樹さんは,同じ日に,バスを利用して,明美さんより早くA駅を出発してB駅に向かった。すると,明美さんがA駅を出発した \( 5 \) 分後に,大樹さんと明美さんがいる位置の標高が等しくなった。また,大樹さんは,明美さんがB駅に到着した \( 2 \) 分後にB駅に到着した。大樹さんがA駅を出発したのは,明美さんがA駅を出発する何分前か,求めなさい。

ただし,大樹さんが,A駅を出発してからB駅到着するまでの間,大樹さんがいる位置の標高は,一定の割合で変化するものとする。

【解説】

\( x=5 \) のときの \( y \) 座標の値は,

\( y=75 \times 5+100=475 \)

なので,大樹さんと明美さんがいる位置の標高が等しくなったのは \( (5,475) \) のときです。

また,大樹さんがB駅に到着したのは \( (8,550) \) のときなので,

この2点を通る直線の式を \( y=mx+n \) とすると,

\( m=\dfrac{550-475}{8-5}=25 \)

\( y=25x+n \) に \( x=8,y=550 \) を代入すると,

\( 550=25 \times 8+b \)

\( b=350 \)

なので,この直線の式は \( y=25x+350 \) になります。

大樹さんがA駅を出発した点を表しているのは \( y=100 \) になる点なので,

\( y=25x+350 \) に \( y=100 \) を代入すると,

\( 100=25x+350 \)

\( x=-10 \)

よって,大樹さんがA駅を出発したのは,明美さんがA駅を出発する \( 10 \) 分前になります。

大問4

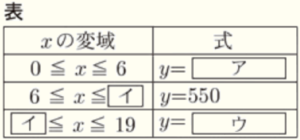

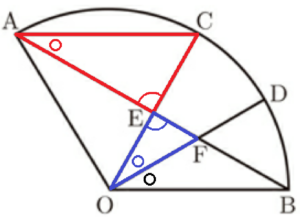

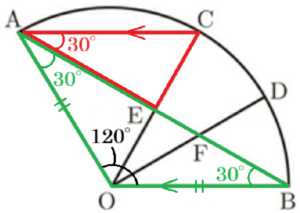

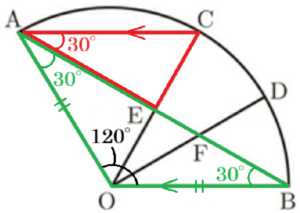

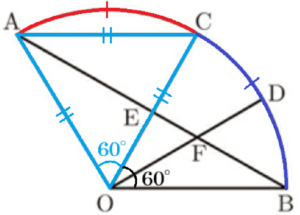

右の図のように,線分 \( OA,OB \) を半径とし,中心角の大きさが \( 180° \) より小さいおうぎ形 \( OAB \) がある。2点 \( A,B \) とは異なる点 \( C \) を,弧 \( AB \) 上にとり,点 \( A \) と \( C \) を結ぶ。また,点 \( D \) を,弧 \( BC \) 上に,\( ∠BOD=∠COD \) となるようにとる。線分 \( AB \) と線分 \( OC,OD \) との交点をそれぞれ \( E,F \) とする。このとき,次の問いに答えなさい。

1 \( △AEC \) ∽ \( △OEF \) であることを証明しなさい。

【解答】

\( △AEC \) と \( △OEF \) において,

対頂角は等しいので,\( ∠AEC=∠OEF \) ・・・ ➀

\( ∠EAC \) は弧 \( BC \) に対する円周角,

\( ∠BOC \) は弧 \( BC \) に対する中心角なので,

\( ∠EAC=\dfrac{1}{2}∠BOC \) ・・・ ➁

仮定より,\( ∠EOF=\dfrac{1}{2}∠BOC \) ・・・ ➂

➁➂より,\( ∠EAC=∠EOF \) ・・・ ➃

➀➃より,2組の角がそれぞれ等しいので,

\( △AEC \) ∽ \( △OEF \)

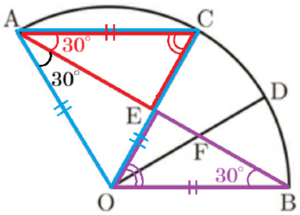

2 \( OA=6cm,∠AOB=120°,AC//OB \) であるとき,次の問いに答えなさい。

(1) \( △AEC \) と \( △OBF \) の面積の比を求めなさい。

【解説】

\( △OBF=△BEO-△OEF \) と考えると,図から \( △AEC≡△OEF \) であれば,

\( △AEC \) と \( △OEF \) の相似比を求めることで,

\( △AEC \) と \( △OBF \) の面積の比を求めることができると推測できます。

\( △AEC≡△OEF \) であることを確認する

\( OA=OB,∠AOB=120° \) より,

\( ∠OAB=∠OBA=30° \)

\( AC//OB \) より,錯角は等しいので,

\( ∠EAC=∠OBA=30° \)

になっています。

\( \phantom{ } \)

このとき,\( OA=OC,∠OAC=60° \) より,

\( △OAC \) は内角の1つが \( 60° \) の

二等辺三角形なので,正三角形になっており,

\( ∠EAC=∠EBO \)

\( ∠ECA=∠EOB \)

\( AC=BO \)

より,\( △AEC≡△OEF \) になっています。

\( \phantom{ } \)

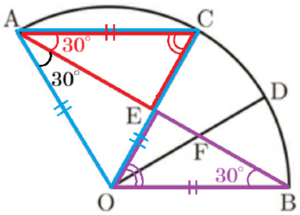

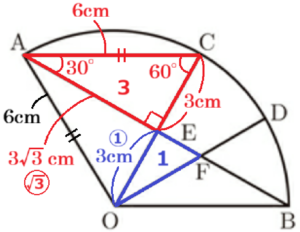

\( △AEC \) と \( △OEF \) の相似比を求める

1より,\( △AEC \) ∽ \( △OEF \) であり,

\( △OAC \) が正三角形であることから,

\( AC=OC=OA=6 \; cm \)

\( ∠CAE=30°,∠ACE=60° \) より,

\( △AEC \) は \( 30°,60°,90° \) の直角三角形になっているので,

\( AE=\dfrac{\sqrt{3}}{2}AC=3\sqrt{3} \; (cm) \)

\( CE=\dfrac{1}{2}AC=3 \; (cm) \)

\( \phantom{ } \)

\( OE=OC-CE=3 \; cm \) であることから,\( △AEC \) と \( △OEF \) の相似比は,

\( AE:OE=3\sqrt{3}:3=\sqrt{3}:1 \)

相似な三角形の面積は相似比の2乗の比と等しいので,

\( △AEC:△OEF=(\sqrt{3})^2:1^2=3:1 \)

よって,\( △AEC \) と \( △OBF \) の面積の比は,

\( △AEC:△OBF=△AEC:(△BEO-△OEF) \)

\( =△AEC:(△AEC-△OEF) \)

\( =3:(3-1) \)

\( =3:2 \)

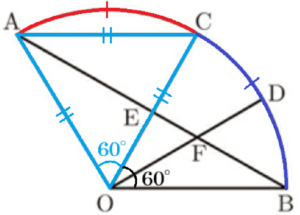

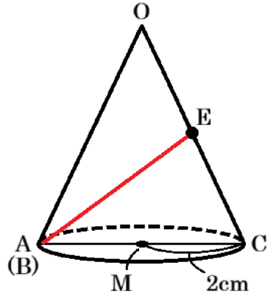

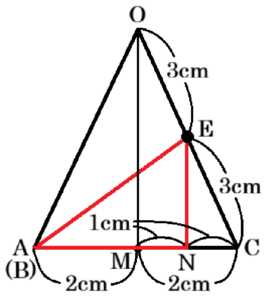

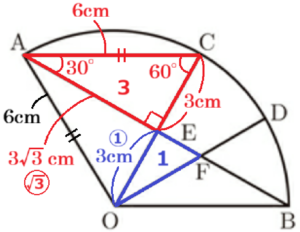

(2) 線分 \( OA \) と \( OB \) を合わせて円すいの側面にあたる部分をつくったときの,2点 \( A,E \) 間の距離を求めなさい。

【解答】

\( \sqrt{17} \; cm \)

【解説】

つくった円すいはどのような形なのか?

\( ∠AOB=120°,∠AOC=60° \) より,\( ∠BOC=60° \) であり,

弧の長さは,中心角の大きさに比例するので,

\( \stackrel{\huge\frown}{ AC }=\stackrel{\huge\frown}{ CB } \) になっています。

\( \phantom{ } \)

このおうぎ形を組み立てて円すいをつくったとき,

底面の円周の長さは \( \stackrel{\huge\frown}{ AB } \) の長さと等しいので,

\( \stackrel{\huge\frown}{ AC } \left( \stackrel{\huge\frown}{ CB } \right) \) は底面の円の半周分であり,

底面は \( AC \) を直径とする円になります。

おうぎ形 \( OAB \) の \( \stackrel{\huge\frown}{ AB } \) の長さは,

\( 2\pi{} \times 6 \times \dfrac{120°}{360°}=4\pi{} \; (cm) \)

なので,底面の半径を \( r \; cm \) とすると,

\( 2\pi{}r=4\pi{} \)

\( r=2 \; (cm) \)

また,(1)より \( CE=3 \; cm \) なので,

つくった円すいは右の図のようになります。

線分 \( AE \) の長さを求める

この円すいにおいて,面 \( OAC \) に注目します。

底面の円の中心を \( M \),点 \( E \) から底面に垂線をひいた交点を \( N \) とすると,\( OE=CE=3 \; cm \) なので,

\( △OCM \) と \( △ECN \) は相似であり,

相似比は \( 2:1 \) になっています。

相似な三角形の対応する辺の比は等しいので,

\( CM:CN=2:1 \) であり,\( CN=1 \; cm \) です。

\( △ECN \) において,三平方の定理より,

\( EN^2=3^2-1^2=8 \)

\( △AEN \) において,三平方の定理より,

\( AE^2=AN^2+EN^2 \)

\( =3^2+8 \)

\( =17 \)

\( AE=\sqrt{17} \; (cm) \)